研究中国家族的传承故事,东南亚是绕不开的财富热土。多年来,东南亚富豪榜里绝大多数都是华人的名字,而这些华人巨贾绝大多数来自福建。

一切都源起“下南洋”的历史掌故:内忧外患的中国近代,一批为了躲战乱、讨生活的福建沿海民众流亡东南亚,他们及其子孙后代凭借中国人特有的敏锐、胆识与勤奋打开了一片天,产业、财富、家族传奇在这里上演,影响力至今不衰。

如果一定要在其中找一个样本,首选自1990年代开始就一直蝉联马来西亚乃至东南亚富豪榜之首的郭鹤年家族。

百业待兴时创造时代,风云变换时与时俱进;“永远不会破产的巨人”既是郭鹤年的人生总结,也是郭氏家族的财富写照。

“糖王”往事

以“XX往事”命名的作品通常都是异域、灰产、争斗等关键元素的集合,最终产物是“教父”式的个人传奇。

在美国媒体人Joe Studwell的书里,这些近现代驰骋东南亚的华人大亨就被统称为“亚洲教父”。

亚洲教父们有着差不多的人生经历:他们出生在中国或者华侨家庭,通常基于东南亚特产的糖、油、米、面作物、矿藏等起家,生意触角逐渐延伸至贸易、媒体、纺织、烟草,后期已经是银行、地产、证券等金融领域的幕后操纵者。庞大而显赫的产业加身,让他们偶然流露的经营哲学和私生活细节被无限放大,不胜数的光环与争议随之而来。

嵌套了这套故事模板的郭鹤年,大概会展开这样的剧情线:

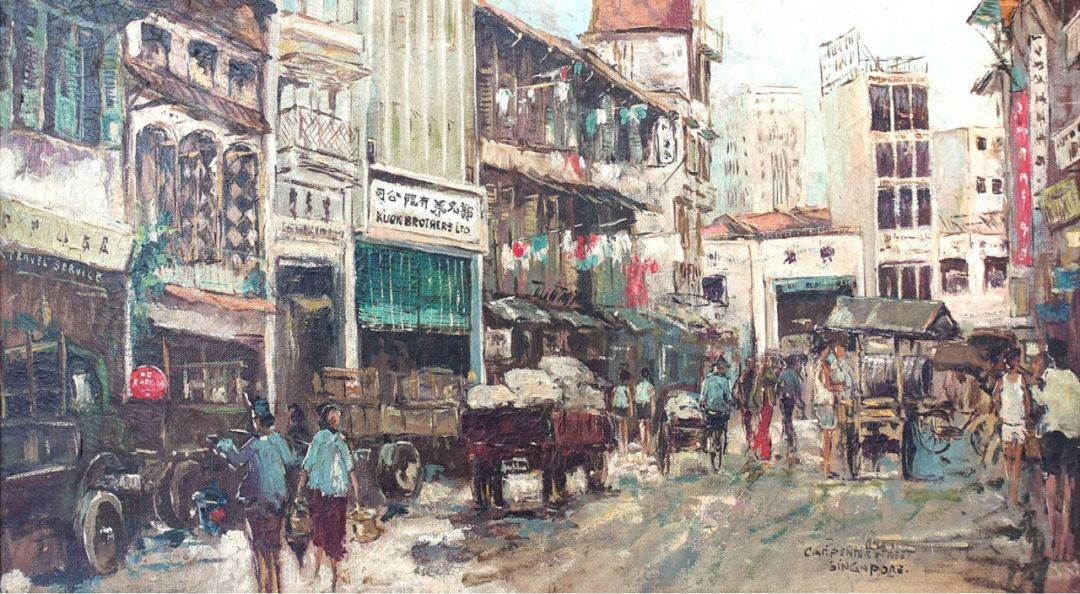

出生于英殖民时期相对富裕的马来西亚华裔商人移民家庭,从小精通中英双语,并在教育阶段与新加坡前总理李光耀成为同学。父亲经营大米、面粉、糖料的商人背景,郭鹤年个人极高的商业志向和天分,让郭鹤年及其家族兄弟于1949年创立“郭氏兄弟私人有限公司”,时年21岁的郭鹤年正式踏足商海。

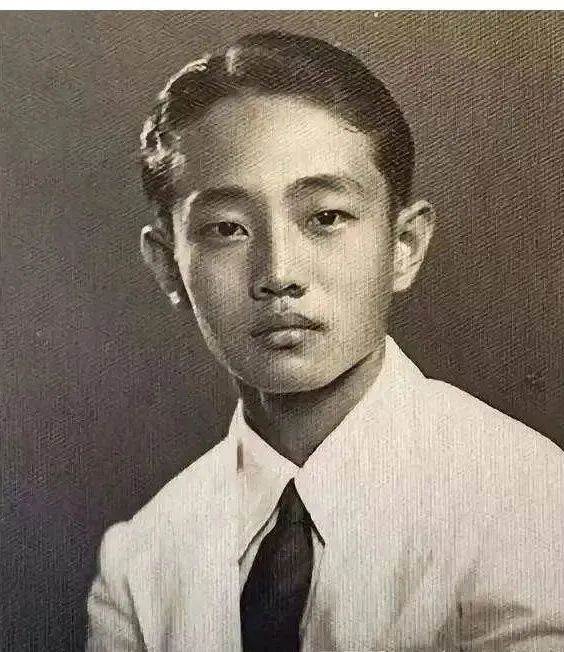

郭鹤年旧照

1950年代,“郭氏兄弟”先是成为马来西亚政府在新加坡的大米经销商,而后又将业务重心从大米转向食糖,从事食糖买卖。到1960年代,郭鹤年已经是全球少数几个完全整合了糖业生产和贸易的工业家之一,“东方糖王”的称号由此而来。

最早的郭氏兄弟公司(图源 嘉里集团的官网)

文章未完,點擊下一頁繼續